感谢您关注活力清水河官方微信!如果您尚未关注,请点击标题下方的“活力清水河”关注我们。

纯白或镶着金边的白云,一团团、一朵朵地,从大青山那厚实而又苍老的山脊,簇拥、奔腾,涌向平原的上空……它们或许会掠过一座叫“塔利”的村子,而后继续它们在浩淼天宇中流浪的旅程,一如我的思绪。但,此刻它们看到的塔利村,也许,早已不是那个古老的村落了……

时光也如那流动的云。1968年的仲秋时节,我们这些知青和亲属们,乘坐敞篷卡车从城区来到塔利村(大队)。远望,村子沉浸在一片单调的土黄色中。走近,眼前兀地跳出斑斑绿色。最显眼的是村子中央一处小坡上的一排平房——大队部所在地。它盖成了城里职工宿舍的模样,外墙刷着白土子。大队部的坡底,那口村子里最大的水井,不知使用了多少年。井的东北边,耸立着几棵高大的杨树和柳树。这儿是村里最为开阔和最为热闹的地方。夕暮时分,社员们来井边挑水,会聚在一起聊天,互相打趣或传播一些小道消息和坊间传闻。

——大概下午4点钟,在房东家破旧、窄小的院儿里,欢迎宴会盛情排开。许多社员跑来看热闹。吃过香喷喷的热油饼和猪肉粉条大烩菜,听了大队长何连宝讲的那几句实在话,母亲和其他知青的亲属坐卡车回了城,我们则留在了村子。瞅瞅房东家的小院——干打垒的土院墙围着几间破旧颓唐的土坯房。院里院外,弥漫着柴草和牲畜粪便的味道。这怪怪的味道,强烈刺激着我的神经。这就是我的新家吗?环顾四周,心中一片茫然。

一个时年17岁、没出过远门的城里娃,来到一处人地两生的村子,强烈的异乡惑,油然而生。然而,我终于发现了它那破旧衣衫背后的异样美。一个清冷的早晨,吃过早饭——山药蛋小米稀饭拌莜面炒面,我跑到村子南头,站在大柳树旁的石墙上,朝村子望去。整个村落笼罩在薄薄的晨雾中。村舍屋顶的烟囱,喷吐着黄色的炊烟。它们在村落上空相互缠绕并升腾着,在蓝天白云的映衬下,变得蓝幽幽的了。而那些堆放在农家院子角落和屋顶上的玉米秸、高粱秆,以及麻秆、胡麻秸和蒿草,都结了一层闪闪发亮的白霜。

头一年,知青吃供应粮和烧供应煤。但和社员一样,我们也按人头分到了高粱秆。每当拉着风箱,往灶膛塞高粱秆时,灶间那跳动的金红色火苗、从铁锅中冒出的缕缕蒸气,以及饭菜的香味,使我感到了某种幸福,生活的艰辛感一扫而光。曾经难闻的柴草炊烟味道,以及飘浮于村巷的牲畜粪便味道,也变得不那么刺鼻了。

偶尔我独自一人呆呆地坐在一处,村畔或山边,眺望村落上空的云。春日,有时乌云密布,空气中弥漫着湿湿的雨意;夏日,天空往往阴晴不定。含着丰富水汽、大朵大朵的、不那么纯白的云,从山脊缓缓涌出,飘至村落上空;秋日的云,则变得格外洁白。当它们从村落上空掠过,庄稼地里已是一片金黄或者深红;冬日,天空上的云则显得又干又硬。一群乌鸦掠过干冷的村落上空,将不那么动听的啼声抛撒至清冷的村巷中……

小麦、谷子、黍子、高粱、胡麻、大豆、绿豆,等等,村子都出产;小加工厂能加工粮食;用黄米去后山换莜麦;毛毛匠能做皮袄能擀毡;用鸡蛋换咸盐、黑酱;有的社员自己拧毛线,挑毛袜子。供销社、小学校、敬老院、菜园、果园等-应俱全。一眼眼机井分布于村外的庄稼地。我曾和社员们一起打过井。丰沛的地下水浇灌(大水漫灌)着碧绿的庄稼地,使村子成为当时罗家营公社的主要产粮区。而且村子离白塔火车站也不远,但村里的人似乎极少出门。即使一年不进城,似乎也没觉得有什么不方便。

或也因此,大队老保管才会如此硬气地甩出这么一句话:“城里有甚呢?我就一辈子没进过城!”确实如此。但早年的塔利村,也许更加繁华。村里的老人私下说,塔利村,清朝就有了!名扬京城的“京羊路”,当年便从村畔经过,是一处歇脚处。据称,清乾隆初年筑绥远城,该村曾是民工住地。该城竣工后,山西、河北藉张、王、李、刘、马等姓氏民工留居此地。形成村庄后,以村外五个大土堆命名村名,并沿用“塔布秃力亥”(汉译为五个大土堆)。后取其谐音,名为“塔利”。

逐渐地我喜欢上了塔利村。——离村子不算远的幽幽青山、村里的葱郁大树、清澈见底的水井、绿油油的菜园、传说大蛇出没的古城废墟、兀立村子两畔那神秘的大土堆(据说为汉墓)、如诗如画的庄稼地和果园、淳朴善良的社员们,我都喜欢。尤其是大队长何连宝、果园头儿老左,以及小队的老老少少,对我都十分友好。而何大队长,不仅亲自动手为我盘了-盘炕,后来还安排我去了大队果园。所有这-切,使我有了家的感觉。

打坷垃、耙地、摇耧种麦。麦苗长高了些。那天我和金奎、林小子、小云一起锄麦,山边突地飞出几团乌云。一阵响雷过后,乌云迅速地朝天空铺展开去,一场暴雨随之而来。几个后生见势不妙,撒开两条腿,急忙寻找一处避雨的地方,有的躲在远处的大柳树下,有的钻进附近的水泥涵洞。其实,躲在树下的几个后生,已被淋成“落汤鸡”,而那个水泥涵洞似乎只能塞进一个人。于是,我紧握锄把,杵在麦地,任雨浇淋……

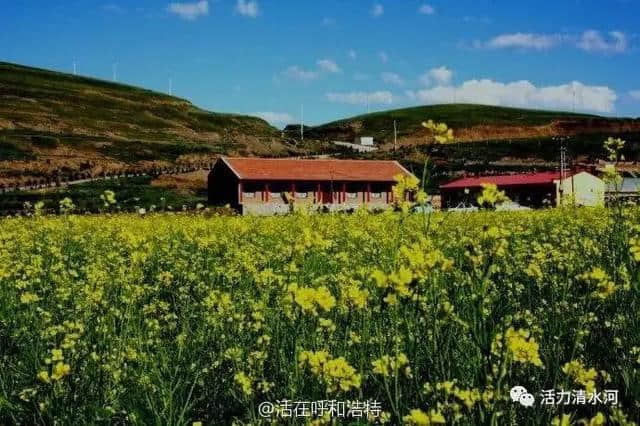

翻滚的金色麦浪、唱歌的蓝色胡麻花,宛若彩云在田野飘荡。麦子收割后,麦个子垛在田里。不久,大马车把这些麦个子拉到场院。胡麻花落了,结出了果实。秋风四起,绿黄相间的谷子地,金黄的谷穗不住地摇曳。密不透风的高梁地里,高耸的高梁穗子则微微晃动。接下来,割谷、割高粱、收黄豆、打场…….除去交公粮,每人能分到360斤皮粮。加工出来,约有300余斤。一年下来,一个壮劳力大约能分到200块钱左右的“红”。当时塔利村百姓的日子,在郊区大约属中等水平。也有个别社员去卖血,但人们会对他们另眼看待。一些社员粮食不够吃,则去小队部打“白条”赊粮。

两年多后的初春,有关知青将选调回城的消息迅速蔓延。它,在知青小组中掀起了轩然大波。而我已经准备一辈子扎根农村,做个农民了。但有关招工的传闻真假难辨。听说市里一家重工业企业将要到塔利村挑选知青。等了许久,却没见动静。后来又听说,这家厂子已经来人但没有结果。听到这种种传闻,不由地叫人着急上火。终于得到了确切消息:我被选调到了地处城南的新建造纸厂……

上世纪80年代,曾去过一次塔利村。有位文学爱好者家居此村。为编集子的事,我骑车从市里去村里找她。她说不愿参予此事,我其实对此也颇多赘言。办完事,我朝村子匆匆瞥了几眼,发现它已不是我下乡时的模样了。不仅没能看到村南边的大树,连那些土坯房也消失了,取而代之的是漂亮的红砖大瓦房。那些柴草垛也不见了,墙边儿垒着些大块煤。嗅不到柴草味道的炊烟,也闻不到牲畜粪便的味道。只嗅到了呛人的煤烟味道。

这些年,我不时听到有关塔利村的消息,零零碎碎,但多了,脑海里便大致有了些它如今的些许模样儿。总之,它早不是从前的模样了。而我心里却牵挂着小队的几个后生,也不知他们现在怎样?快是奔70的人了。——啊,时光总如云般流淌不止,难以捕捉得到。而曾经游走于塔利村上空的那些云,却在我心头凝滞…….